亲爱的同学们,你们是否期待着一场别开生面的文化盛宴呢?在这个充满活力的5月,当外语与话剧舞台相遇,当青春的热情融入艺术的魅力,一场精彩绝伦的舞台剧大赛即将震撼来袭!5月14日,第十一届红色外语舞台剧大赛决赛,将在西南林业大学图书馆北馆大报告厅拉开神秘的帷幕。此次大赛由西南林业大学外国语学院(国际学院)联合共青团西南林业大学委员会共同举办,旨在更好地彰显外语韵味,推动校园文化建设,丰富我们的校园生活。想不想知道外语在话剧舞台上会绽放出怎样独特的光彩?那就千万不要错过这场大赛啦!

外国语学院(国际学院) 法语专业 《我见证了历史》

2025年,毕业生赵云偶然在爷爷家里发现一张上世纪50年代的旧照片,爷爷告诉她,照片里与他坐在一处的法国人,叫贝熙业。 民国初年,贝熙业来到中国,作为医者,他为平民百姓义诊,免费开药、做手术;作为国际共产主义者,他对侵华日军深恶痛绝,对受难的中国人民施以援手。 1937年“七七事变”后,北平局势愈发紧张,贝熙业的学生杨屈、北平城的爱国青年等,接连与贝熙业告别,前往前线。 “世上无难事,只怕有心人。” “我见证了中国的苦难,也见证了‘有心人’的蜂拥而上,他们共同托举了新中国的诞生……”

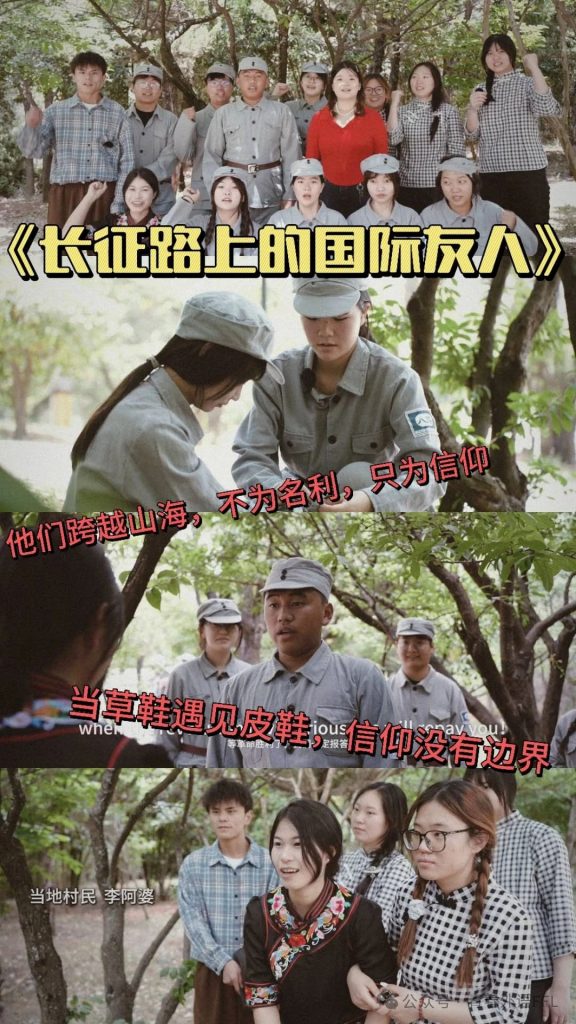

生态与环境学院 《长征路上的国际友人》

1934年冬,英国记者艾琳·怀特为记录红军故事,在江西村庄偶遇长征队伍,结识了坚毅的红军女战士陈兰、沉稳果敢的张连长等人,同时遇到了对红军持怀疑态度的德国反战人士马丁。 行军途中,队伍翻山遭遇暴雨,道路泥泞,伤员病情加重,众人相互扶持共渡难关,马丁内心开始动摇。1935年春,队伍被湍急河流拦住,当地村民李阿婆带着物资赶来相助,马丁主动帮忙,艾琳用相机记录下这感人场景。 同年夏,红军在小镇休整宣传革命理念,马丁向百姓讲解政策,小红教孩子们唱革命歌曲,王秀芝为村民治疗,艾琳感慨于队伍的团结与希望。 长征结束后,艾琳回到英国,通过文章和照片向世界讲述长征故事,马丁留在中国继续宣传红军理念,张连长、陈兰等人在延安展望未来,长征精神得以传承。 当西方面孔与草鞋布鞋相遇,当不同肤色的手紧握在一起,信仰的火种正跨越种族与国界,在人类精神的高原上燃起永恒的火炬。 这不仅是一段尘封的历史,更是一曲关于和平、正义与人性光辉的赞歌。让我们重返现场,见证理想如何照亮荆棘之路,见证友谊如何在枪炮与风雪中淬炼成钢。

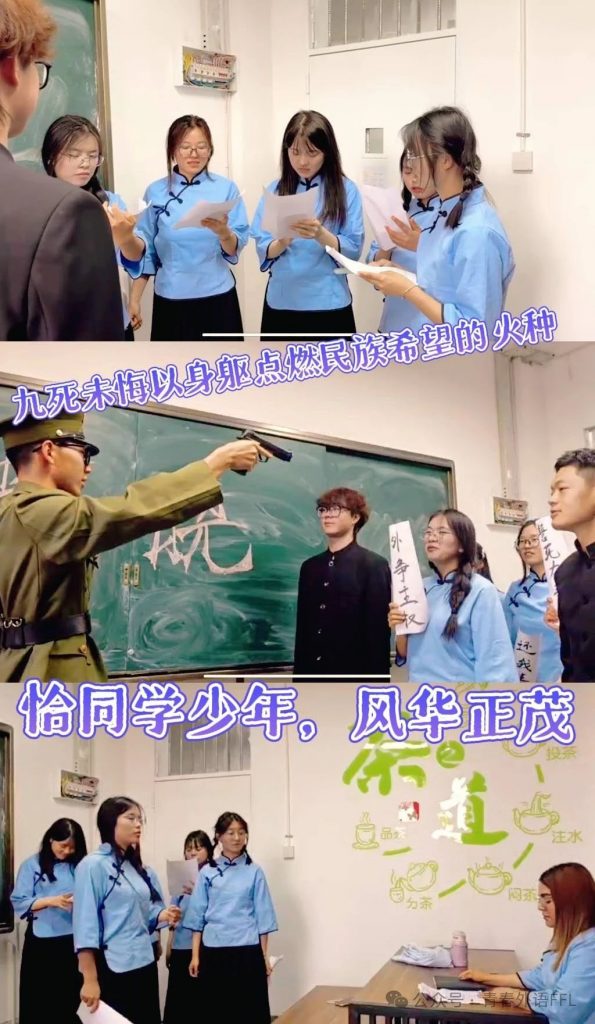

外国语学院(国际学院) 商务英语专业 园林园艺学院 土木工程学院 林学院 《破晓》

当青春撞上破晓!西林外院&林学院&园林&土木学院学子用舞台诠释信仰之光,以热血诠释五四精神! 《破晓》讲述的不仅仅是一个故事,更是一段峥嵘岁月的缩影。在那风雨如晦的年代,黑暗如墨,笼罩着大地。剧中人物于苦难中挣扎,于困厄中坚守,他们的每一次抉择、每一声呐喊,都饱含着对光明的渴望,对家国的热爱。那是生逢乱世却心向光明的执着,是九死未悔、以身躯点燃民族希望火种的无畏。 恰同学少年,风华正茂。如今中国繁荣昌盛,不用再畏惧列强瓜分国土,也不用乞求他国施以援手。我们能看见坦荡前路,也不应忘记身后前人–百年前,青年们世浊则逆的勇气,青年们荡涤四方的英姿,青年们运筹帷幄的智慧,青年们以身许国的忠心,都已化作中华历史文脉的一部分,继续守护与指引着我辈。 这出舞台剧演绎了无数先辈的心血与理想,让我们重回那个波澜壮阔的年代,真切的感受历史的温度与厚重吧!

外国语学院(国际学院) 英语专业 《半条棉被》

《半条棉被》是根据长征时期真实事件改编的主旋律电影,讲述了红军与百姓之间感人至深的军民情谊。故事发生在1934年湖南汝城县沙洲村,三名女红军(董秀云、王彩梅、李桂花)在长征途中借宿贫苦农妇徐解秀家中。徐解秀家徒四壁,却倾尽所有为伤员煮姜汤、为战士缝补衣物。寒夜中,女红军与徐解秀母子四人同盖仅有的行军棉被取暖,结下深厚情谊。 次日部队紧急转移时,女红军执意将棉被剪成两半,留半床给徐解秀御寒。徐解秀追赶部队欲归还棉被未果,这半条棉被成为军民血脉相连的见证。80年后,徐解秀的孙子在记者帮助下寻找当年女红军的后人,揭开这段尘封往事。 该短片通过现代寻访与历史回忆交织,展现”半条棉被”承载的初心:共产党人宁可自己受苦也要守护百姓的赤诚,以及人民对红军至死不渝的信任。这一故事成为长征精神最温暖的注脚,诠释了”什么是共产党?就是自己有一条被子,也要剪下半条给老百姓的人”的深刻内涵。

园林园艺学院 《逃出大英博物馆》

《逃出大英博物馆》讲述清代白玉缠枝莲纹盏从大英博物馆逃出又回国的故事。这只乾隆年间用新疆和田羊脂白玉雕琢的玉盏,承载着丰富历史文化信息。它在伦敦大本钟桥头偶遇张永安,讲述了自己来历及圆明园被劫掠的惨痛过往,表达对侵略者的愤慨与对祖国的思念。张永安确认其所言后,为它讲了抗美援朝英雄杨根思的故事,激发了玉盏对国家的信心。玉盏先回国感受温暖,后决定返回大英博物馆,等待国家强大后光明正大地回归。最终玉盏被找回重展,张永安坚信流失文物终将带尊严归来。此故事以独特视角展现文物背后的历史与情感,深刻体现出国家强盛对文物保护意义重大,反映人们对流失文物早日归乡的期盼。

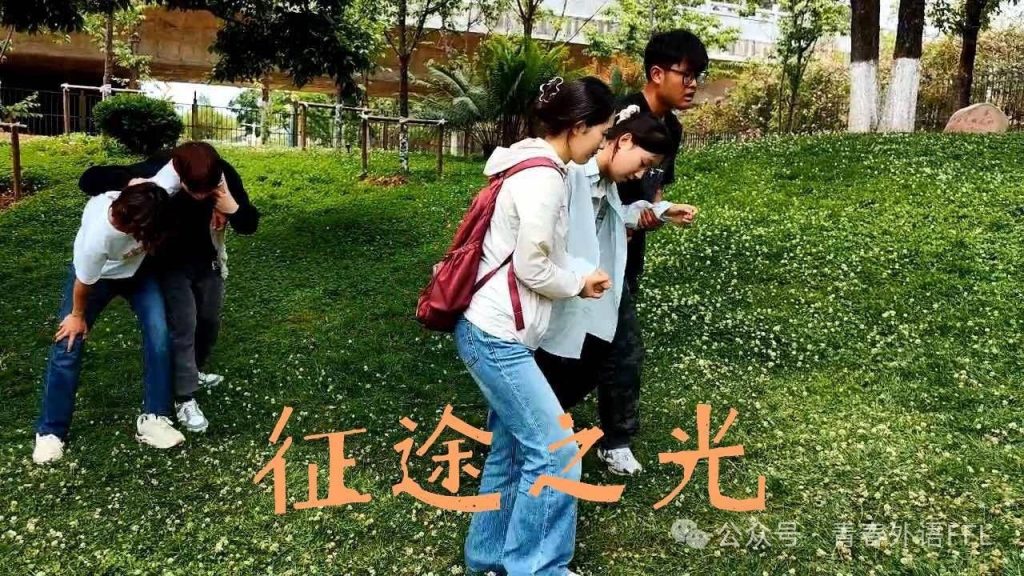

园林园艺学院 《征途之光》

舞台剧《征途之光》以红军长征为背景,讲述了1934年至1935年间,一支红军队伍在极端艰险中团结抗争、追寻革命理想的动人故事。于都河畔,班长李明带领战士王浩、护士陈芳、炊事员赵叔及伤员周丽踏上征程,誓言突破围剿、守护革命火种。然而,危机接踵而至:草地遭遇敌机突袭,周丽为保护战友重伤,队伍在弹雨中艰难求生;雪山行军时,物资匮乏与暴风雪吞噬体力,王浩冻伤濒危,陈芳以身躯为他取暖,赵叔分食最后干粮,李明用信念支撑全员前进。 在生死抉择的寒夜,队伍面临是否抛弃伤员的考验。战士们毅然选择共进退,赵叔背起周丽,王浩以弹壳为铃探路,用团结对抗绝境。最终,他们以血肉之躯翻越雪山,在黎明曙光中登顶,褪色红旗迎风飘扬,高歌“胜利属于红军”。全剧以磅礴的舞台语言,刻画出红军战士无畏牺牲、生死与共的壮烈篇章,传递了“征途之光”永不熄灭的精神力量——团结、信念与希望,终将穿透黑暗,照亮前路。

园林园艺学院 《赤旗》

该剧本以1931年上海公共租界为背景,融合了四一二政变、龙华烈士事件等真实历史,通过多个场景展现了革命志士的英勇抗争。在昏暗阁楼里,李梅、老周等同志商议转移物资,决定将《红旗周报》缝入旗袍,并以在外滩钟楼挂红绸带为信号。李梅不顾危险前往钟楼,不幸被国民党狙击手击中,临终前将藏有密电码的旗袍托付给陈默。陈默被捕后坚贞不屈,成功出逃并与吴剑秋展开斗争,最终为父报仇。剧本中李梅坚定无畏、不惧牺牲;老周沉稳果敢、有领导智慧;王强勇敢忠诚、集体意识强;陈默英勇不屈、坚守信仰;吴剑秋等反动势力残忍、贪婪与虚伪都展现了革命时期不同阵营的精神面貌。最后,老年吴剑秋的忏悔录音以及1931年龙华烈士带血旗袍的照片,也再次赞颂了革命的艰辛与伟大。

水土保持学院 《跨越时空的对话》

《跨越时空的对话》以中国外交官传播中国文化为故事主线,讲述了一场文化交流与观念转变的动人故事。在联合国会议大厅,威廉姆斯对中国文化发表偏见言论,中国驻联合国青年外交官李建国和翻译官林晓薇据理力争。为改变这一局面,他们回忆起学生时代深受红色文化影响的经历,从中获得灵感,决定将红色故事改编成多语种舞台剧在联合国文化交流活动上表演。舞台上,演员们生动演绎抗战时期地下党传递情报的故事,逼真的表演和紧张的氛围深深打动了观众,包括威廉姆斯。演出结束后,威廉姆斯为之前的偏见道歉,对中国红色文化给予高度评价。这场舞台剧不仅展现了中国红色文化的魅力,更促进了中外文化的理解与交流,成为中外文化交流新的起点。

外国语学院(国际学院) 泰语专业 《人质外交—— 庆祝中泰友谊金色五十年》

1955年,泰国顾问桑·帕他努泰为打破美国监视,秘密派遣子女常怀、常媛赴中国,作为外交“信使”。周恩来总理亲自接待兄妹二人,以温情化解他们的思乡之情,并通过文化互动传递善意。然而,1957年泰国政变导致帕他努泰被捕,家庭团聚受阻,周恩来夫妇在中秋节以团圆寓意抚慰兄妹,承诺守护他们的未来。时光流转至1972年,成年后的常媛以周恩来义女身份,参与推动中泰“乒乓外交”,最终促成1975年两国正式建交。剧本通过小人物与大时代的交织,展现外交背后的温情与牺牲,讴歌中泰友谊跨越政治风云的坚韧与永恒。

同学们,外语舞台剧大赛不仅仅是一场比赛,更是一次艺术的洗礼,一次文化的交融。在火热澎湃的赛事中,我们不仅能领略外语舞台剧的趣味与魅力,还能在舞台上看到同学们用外语展现出的风采。究竟谁能在5月14日的决赛中脱颖而出呢?让我们一同期待这场盛宴的到来,5月14日,西南林业大学图书馆北馆大报告厅,我们不见不散,共同见证这一精彩时刻!

(图文:各参赛队伍、外国语学院/初审:黄丽丽、胡兆丹 、海凤坤、 刘瑷宁/ 复审:吴晓丽 、喻秋兰/终审:刀国新/ 责任编辑:王玹伊 )